ごあいさつ

平成20年5月の中国四川大地震、6月の岩手・宮城内陸地震など、大規模な地震が頻発しており、県民一人ひとりが、大地震への備えの認識を持ち、すぐにでもできることは実行に移すことが大切です。

そこで、県立中央図書館では、県立図書館等の所蔵資料を活用しながら、千葉県総務部消防地震防災課、千葉県県土整備部河川整備課などの関係機関の協力を得て、千葉県に被害を与えた過去の大地震や大津波の状況等についての展示会を平成20年12月から2月1日まで開催いたしました。

展示資料を広くご紹介するためにホームページに掲載いたしました。県民の皆様の防災意識を高める一つの契機となれば幸いです。

平成21年3月

千葉県立中央図書館 館長 松永 光男

写真は「安房震災写真帖 大正十二年九月一日」(成瀬写真舘/撮影 千葉県安房郡 1923)より

目次

1. 地震発生のメカニズム

地震はどうして起こるのか?(千葉県防災ポータルサイト)

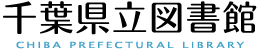

2. 千葉県が被害を受けた過去の地震

千葉県が過去に被害を受けた地震を、年表にしました。古くは、古文書や過去帳に被害や当時の状況が書かれており、その内容から地震の規模や各地の震度を推定しています。相模トラフ等で生じた1703年の元禄地震や1923年の関東地震は、約200年の周期とされています。また、小田原付近では約70年周期で、マグニチュード7程度の地震が発生しています。(「千葉県防災ポータルサイト」より)

防災誌「元禄地震」(全文)-語り継ごう 津波被災と防災-千葉県が過去に被害を受けた地震年表

【延宝地震】

延宝5年(1677)十月九日(11月4日)夜、五ツ時分(午後8時頃)少し地震あり。辰巳沖より海、夥(おびただ)しく鳴来り釣村より一宮境まで下通りの家屋五十二件打潰し、男女子供百三十七人、牛馬二十六匹死す。その節の負傷者十四、五人も二、三十日の間に死去する。(一宮町史、白子町史)

【元禄地震】

元禄16年(1703)十一月二十三日(12月31日)丑刻(午前2時)武蔵、相模、安房上総諸国の地大いに震い、続いて海嘯暴溢(かししょうぼういつ)し小田原、鎌倉、安房の長狭、朝夷の両群、上総の夷隅郡等その災いを被れり、餘震年を越えて止まず。(大日本地震資料)この地震の為、長狭郡平塚村内所々に5~6尺に及ぶ地割を生じ、小湊海岸は陥没して往時の誕生寺前庭は海中に入り、現在の鯛の浦が現出した。一方、千倉の海岸は1~4,粁(きろめーとる)にわたり干潟となり、しばらくの間潮がささなかった。この地震に伴う津波は夷隅郡、長生郡、山武郡の海岸一帯を襲って家屋を押流し、数千の死者を出した。(長生郡誌、君津郡誌、千葉県誌)

【関東大震災】

大正12年(1923)9月1日11時58分関東大地震起こる。(中略)震動は安房郡最も強く、殊に内房において激しい。野島崎灯台もこの時倒壊した。両総地方では、東京湾沿岸が大で、被害もこれらの地方に著しい。この地震によって房総南部より市川に及ぶ地域及び三浦半島を中心にして神奈川県南部一帯の地盤が隆起し、沿岸水準

測量の結果によれば、船橋0.8m、千葉0.1m、木更津0.2m、佐貫0・91m、

竹岡1.21m、北条1.56m、布良2.2m、白浜1.3m、和田0.8m、小湊0.5の上昇があった。この地震に伴う餘震は銚子において1日96回、2日240回、3日137回、4日75回、5日50回と漸減したが16日までの総回数は799回に上り、特に2日11時46分勝浦沖を震源とした地震(M=7.4)は、勝浦付近においては本震より、多少の被害を生じた。(大正大地震の回顧と其の復興)

3. 大津波による被害(元禄・延宝の大津波)

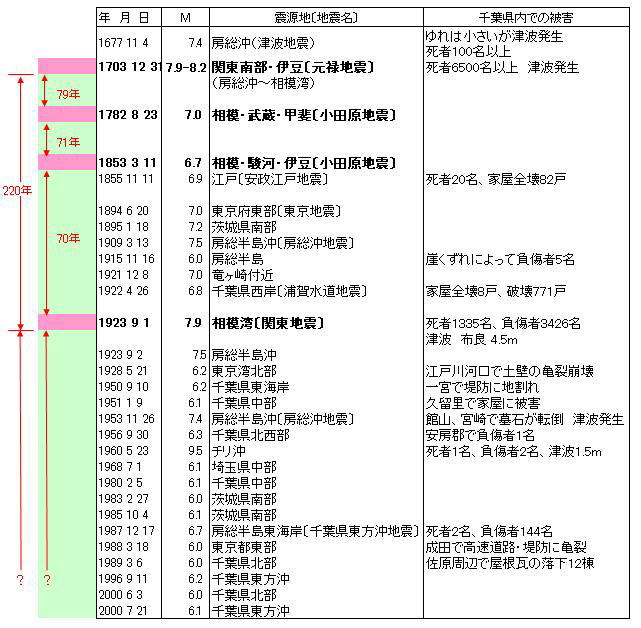

(1) 古文書による津波被害

『高崎浦津波記録』(南房総市)

旧富山町高崎浦の名主が記録したといわれています。いつ書かれたかは不明です。夜 寝静まった頃、急に襲ってきた地震の揺れと津波におびえ、あわてふためく状況が詳しく記されており、地震の揺れの状況、家屋が押し潰される状況、津波の押し寄せる状況などやデマに惑わされた人々の姿を知るうえで貴重な資料です。

(防災誌「元禄地震」-語り継ごう津波被災と防災- より)

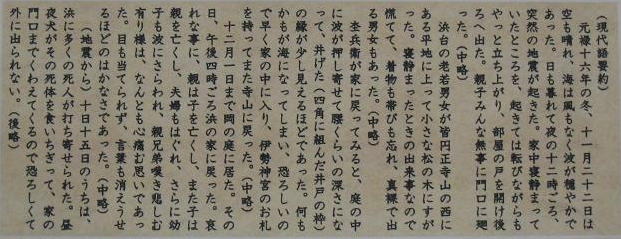

『高崎浦津波記録』

(現代語訳)

牧野家文書(東浪見)『万覚書写』

一宮(東浪見)の牧野家に伝わる文書です。

一宮(東浪見)の牧野家に伝わる文書です。

そこには、延宝や元禄の大地震の様子が綴られており、昔の大地震の被害状況や教訓を今に伝える貴重な資料といえます。

(2) 津波高標識

- 元禄、延宝地震の再来を想定した津波高標識の設置場所を県土整備部河川整備課が管内7地区の管内地図に表記し、一見できるように全て貼り合せて作成してあります。

- 想定津波高標識には、基本型と簡易型の種別があり、各自治体ごとに番号標記しています。

- 設置総数は、銚子から富津間に184基あります。

- 左の図は、山武・長生の管内図を貼り合せて掲示しています。併せて、当該地区の主な津波高標識の実物を写真により紹介しています。

- 津波高の表記は、浸水深であり、地表面から水面の高さを表しています。海抜表示とは違います。

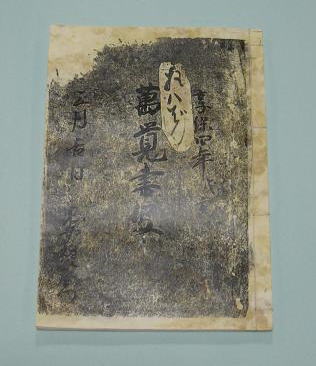

(3) 津波被害想定図

(1万分の1 県土整備部河川整備課蔵)

- 各地区の浸水範囲、浸水深(地表高からの水面の高さ)をカラーの色分けにより表示しています。

- 主な特定地区の津波影響開始時間、到達時間や最大津波高(初期水位から波の最大水面高)を表記しています。

下:津波浸水予測図(長生村)延宝地震

(内容は上記に同じ)

津波浸水予測図(千葉県防災ポータルサイト)

(4) 津波シミュレーション画像(調整中)

【元禄・延宝地震に関する参考資料】

- 「元禄地震」

千葉県総務部消防防災課 1975 - 「房総災害史 -元禄の大地震と津波を中心に-」

千葉県郷土史研究連絡協議会/編 千秋社 1984 - 「房総における元禄地震について」

(『千葉県の歴史』第二十七号抜粋)古山 豊 著 昭和59年(1984)刊

これまでの既存の研究成果を土台に、筆者の数年間にわたる発掘・調査をまとめ、房総における元禄地震関係史料の分布と、それに基づく被害状況にスポットを当てて論を進めたものです。「千葉県の歴史 第27号」に掲載されたものを抜粋しています。 - 「元禄地震史料および分析 第2集 」

古山 豊/編・著 1983 - 「元禄地震史料集 第3集」古山 豊/編・著 1987

「元禄地震」の被害の状況について安房鴨川の調査・発掘資料がまとめられています。また、これまで、まったくといえるほど史料の発見がなかった岬町・大原町・御宿町においても貴重な史料を残す結果となり、その意義は極めて高い資料集です。 - 「千葉県気象災害史」

増訂版 銚子地方気象台/編集 1969

銚子測候所が多年にわたって、県下の気象災害資料を史実より収集したもので、元禄地震を始め今回取り上げている地震・津波における被害状況がまとめられています。本書は、1956年(昭和31年)に発行されたものの改訂版です。 - 「九十九里浜における延宝(1677年)・元禄(1703年)津波の挙動 津波供養碑の調査から」

羽鳥 徳太郎/〔著〕 東京大学地震研究所 1979 - 「元禄・大正関東地震津波の各地の石碑・言い伝え」

羽鳥徳太郎/〔著〕東京大学地震研究所 1975 - 「南房総における元禄16年(1703年)津波の供養碑」

羽鳥徳太郎/〔著〕東京大学地震研究所 1976 - 「房総沖における津波の波源」

羽鳥 徳太郎/〔著〕東京大学地震研究所 1975 - 「元禄地震(1703)とその津波による千葉県内各集落での詳細被害分布」

都司 嘉宣/〔著〕歴史地震研究会 〔2003〕

4. 安房地震の被害状況

写真は「安房震災写真帖 大正十二年九月一日」(成瀬写真舘/撮影 千葉県安房郡 1923)より

家屋倒壊の状況(那古町寺町通り 現在の館山市) |

道路亀裂の状況(北条町地内現在の館山市) |

道路亀裂の状況(北条町 現在の館山市) |

家屋倒壊の状況(館山町 現在の館山市) |

野島崎灯台(白浜村)崩壊の状況 (現在の南房総市) |

鉄道線路被害の状況 |

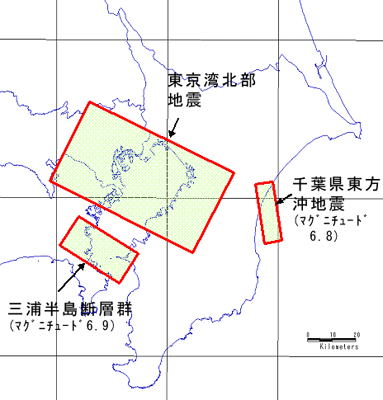

5. 想定地震

千葉県では平成20年度に、県内に大きな影響を及ぼす可能性のある3つの地震((1)東京湾北部地震マグニチュード7.3、(2)千葉県東方沖地震マグニチュード6.8、(3)三浦半島断層群の地震マグニチュード6.9)について被害想定調査を行いました(「千葉県地震被害想定調査結果」)。この調査では、人的被害者数及び建物被害量、ライフライン被害、避難者数、帰宅困難者数、経済被害などについて、被害の予想がまとめられ、この調査結果を踏まえた地震防災対策が検討されています。

千葉県が過去に被害を受けた地震年表

| 東京湾北部地震 | 千葉県東方沖地震 | 三浦半島断層群の地震 | ||||

| 想定地震 | 地震の規模及びタイプ等 | 規模 | マグニチュード7.3 | マグニチュード6.8 | マグニチュード6.9 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| タイプ | 南関東直下 | 南関東直下 | 活断層 | |||

| 震度分布 | 東京湾岸に震度6強の地域が広がり、県土の約40%が震度6弱以上。震度7の地域はない。 | 茂原市、東金市、八街市、いすみ市などに震度6弱の地域が散在。震度6弱の地域は県土の約0.3% | 富津市、君津市、木更津市を中心に震度6弱から6強の地域が広がり、震度6弱以上の地域は県土の約5% | |||

| 物的被害 | 建物被害 | 全壊棟数 | 68,692棟 | 731棟 | 6,633棟 | |

| 半壊棟数 | 151,384棟 | 4,594棟 | 18,082棟 | |||

| 合計 | 220,076棟 | 5,325棟 | 24,715棟 | |||

| 交通施設 | 道路橋梁 ※3 |

大規模損傷(通行止め) | 0箇所 | 0箇所 | 1箇所 | |

| 中規模損傷(通行止め) | 31箇所 | 0箇所 | 2箇所 | |||

| 小規模損傷(交通規制) | 417箇所 | 20箇所 | 103箇所 | |||

| 鉄道橋脚 | 損壊(運行不能) | 5箇所 | - | - | ||

| 港湾施設 | 港湾・漁港の被害数 | 25箇所 | 3箇所 | 2箇所 | ||

| ライフライン | 電力 | 停電戸数 | 203,999戸 | 286戸 | 19,767戸 | |

| 都市ガス | 停止戸数 | 374,533戸 | - | - | ||

| LPガス | 漏洩戸数 | 23,667戸 | 35戸 | 1,483戸 | ||

| 上水道 | 断水戸数 | 1,471,675戸 | 26,450戸 | 113,956戸 | ||

| 工業用水 | 被害箇所数 | 60箇所 | 1箇所 | 3箇所 | ||

| 下水道 | 影響戸数 | 64,694戸 | 13,819戸 | 13,916戸 | ||

| 人的被害 | 死傷者数 | 死者数 | 揺れ(全壊・半壊) | 913人 | 0人 | 68人 |

| 火災 | 365人 | 0人 | 4人 | |||

| 急傾斜地崩壊 | 59人 | 17人 | 11人 | |||

| ブロック塀等の転倒 | 54人 | 20人 | 5人 | |||

| 小計 | 1,391人 | 37人 | 88人 | |||

| 負傷者数 | 揺れ(全壊・半壊) | 36,099人 | 682人 | 2,455人 | ||

| 火災 | 1,655人 | 0人 | 50人 | |||

| 急傾斜地崩壊 | 758人 | 219人 | 141人 | |||

| ブロック塀等の転倒ほか | 1,893人 | 685人 | 170人 | |||

| 屋内収容物の転倒等 | 1,176人 | 112人 | 117人 | |||

| 小計 | 41,581人 | 1,698人 | 2,933人 | |||

| 死傷者数合計 | 42,972人 | 1,735人 | 3,021人 | |||

| 避難者数 | 1日後 | 1,455,977人 | 37,379人 | 121,253人 | ||

| 1ヵ月後 | 610,880人 | 6,448人 | 30,225人 | |||

| 人的被害 | 帰宅困難者数 (昼12時) |

県内から県内 | 356,794人 | 315,169人 | 175,110人 | |

| 東京都+他県から県内 | 731,022人 | 261,867人 | 686,418人 | |||

| 合計 | 1,087,816人 | 577,036人 | 861,528人 | |||

| エレベーター閉じ込め台数 | 7,963台 | 3,597台 | 3,512台 | |||

| 大規模集客施設の滞留者 (昼12時) |

成田国際空港 | 約20,000人 | - | - | ||

| 東京ディズニーランド 及び東京ディズニーシー |

約50,000人 | - | - | |||

| 幕張メッセ | 約7,500人 | - | - | |||

| 直接経済被害 | 建物 | 住宅,家財,償却・在庫資産 | 91,855億円 | 2,913億円 | 8,775億円 | |

| ライフライン | 電力,都市ガス,上・下水道 | 4,178億円 | 608億円 | 634億円 | ||

| 交通施設 | 道路,鉄道,港湾 | 1,507億円 | 162億円 | 114億円 | ||

| 経済被害合計 | 97,540億円 | 3,683億円 | 9,523億円 | |||

| その他 | 震災廃棄物 | 体積 | 7,036,998m3 | 245,563m3 | 796,334m3 | |

| タンクのスロッシングの高さ(最大) | 3.00m | 0.50m | 1.82m | |||

※1 地震被害は、季節・時刻や気象条件により大きく変わります。ここでは、特に記載のない場合は、冬の18時、風速9m/sです。

※2 地震被害想定は、想定した地震が発生すると、どのような被害が発生するか確率、統計や過去のデータから推定したものです。

※3 道路橋梁について、大規模損傷は2ヶ月半、中規模損傷は1ヶ月程度の通行止め、小規模損傷は1ヶ月程度の交通規制。

大地震と大津波被害を考える(千葉県地震被害想定調査結果から)

「千葉県地震被害想定調査結果」Q&A

- Q1:どうして地震を選定したのですか?

- A1:南関東地域では今後30年間でマグニチュード7程度の地震の発生する確率は、約70%程度とされています。千葉県が実施した、活断層調査や地下構造調査では、大規模な地震を起こす活断層は確認できませんでした。

元禄地震(1703,M7.9~8.2)の発生周期は約2000年、大正関東地震(1923,M7.9)の発生周期は約200~300年とされています(H16.地震調査研究推進本部)。

近い将来の地震防災対策を考えた場合、南関東地域での発生確率の高い東京湾北部地震、20年程度の周期で発生する千葉県東方沖地震、発生確率の高い活断層三浦半島断層群による地震を被害想定の対象地震としました。

- Q2:三つの想定地震では、津波は起きないの?

- A2:東京湾北部地震では、国が津波発生の可能性を検討し、大きな津波は発生しない(50cm未満)。

1987年の千葉県東方沖地震では津波の発生はありませんでした。三浦半島断層群による地震では、

国の検討では数十cmとされています。

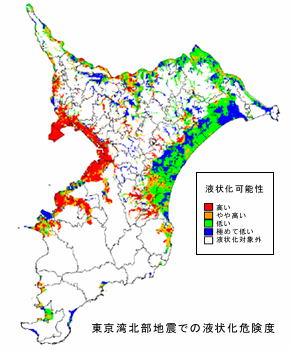

- Q3:液状化はどこでするのですか?どのようになるのですか?

- A3:左の図で赤い地域は、液状化の可能性が高い地域です。 東京湾岸の埋立地、養老川,小櫃川,小糸川,夷隅川,一ノ宮川, 印旛沼,利根川,江戸川沿いで赤い地域が目立ちます 液状化は、新潟地震(1964)で注目され、アパートが横転する映像を覚えている方もおられると思います。液状化は、一般に 緩い砂質地盤でかつ地下水位の高いところで発生します。 右図の赤い地域は、埋立地域であったり河川が上流の砂山を 削って堆積したりした地域に当たります。

- Q4:南関東地域の直下でM7程度の地震が発生する確率が70%と聞きましたが?

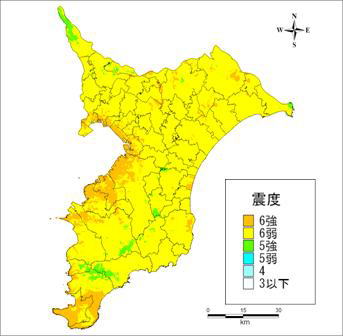

- A4:左の図は、東京湾北部地震、千葉県東方沖地震、三浦半島断層群による地震に加え、各市町村の市役所、役場直下のフィリピン海プレート上面でM6.9の地震が発生した場合の大きな震度を重ね合わせて表示しました。

もし、千葉県下で質問のM7程度の南関東直下の地震が発生した場合の最大震度になります。*あなたは、被害者にならない自信がありますか?事前にケガをしない、被害を少なくする対策をとりましょう!

6. 防災グッズ

7. 本や情報の調べ方案内(パスファインダー)

地震や津波から身を守るために、地震や津波、防災について参考となる図書やインターネット情報の調べ方をご案内しています。また、千葉県立図書館で所蔵している地震や津波、防災の関連資料をリストにしました。

<調べ方案内>

<関連所蔵資料リスト>